犬の免疫介在性関節炎

関節炎には細菌やウイルスなどの病原体の感染によって生じる感染性関節炎と感染を伴わない非感染性関節炎があり、非感染性関節炎は関節軟骨にびらん病変を形成するびらん性関節炎とびらん病変を形成しない非びらん性関節炎に分類されます。

びらん性関節炎には代表的な関節リウマチや骨膜増殖性多発性関節炎、非びらん性関節炎には全身性紅斑性狼瘡(SLE)やワクチン誘発性多発性関節炎、多発性筋炎・関節炎症候群、特発性多発性関節炎など様々存在し、非びらん性関節炎がびらん性関節変に移行するとの報告もあります。

これらの病気は免疫が関与して生じると考えられていることから「免疫介在性関節炎」と呼ばれています。

免疫介在性関節炎の症状は炎症が生じることから発熱やリンパ節の腫大、関節の痛みによる跛行や食欲不振、抑うつなどが認められ、若齢から高齢まで幅広い年齢層で認められる疾患です。

好発犬種は様々で、報告によると雑種よりも純血種において発症リスクが高く、我が国ではミニチュアダックスフンドで多く報告されています。

犬の免疫介在性関節炎の診断には、一般身体検査をはじめ、血液検査、X線検査、関節液検査(顕微鏡検査や細菌培養検査)、抗核抗体(ANA)検査、犬リウマチ因子測定など様々な検査を実施する必要があります。

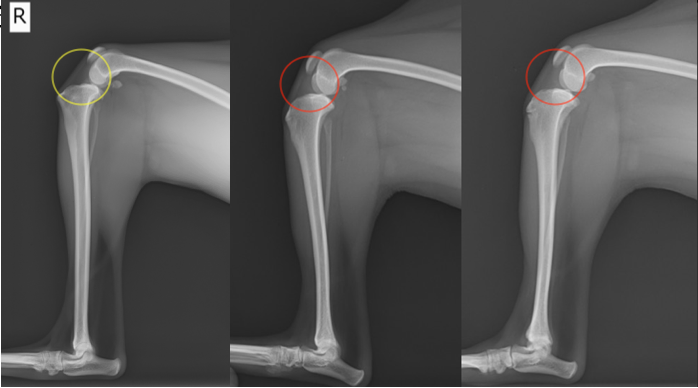

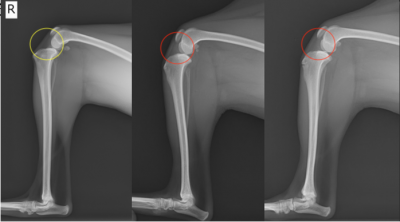

左側)健常な肢:膝蓋骨・膝蓋靱帯の下に膝蓋下脂肪体が存在 中央・右側)免疫介在性関節炎症例の肢:関節包の腫脹により膝蓋下脂肪体が圧迫されている所見(Fat Pad Sign)

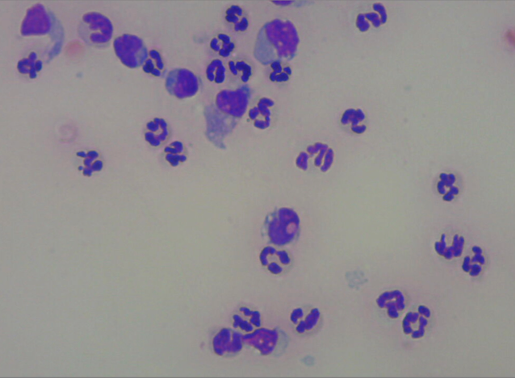

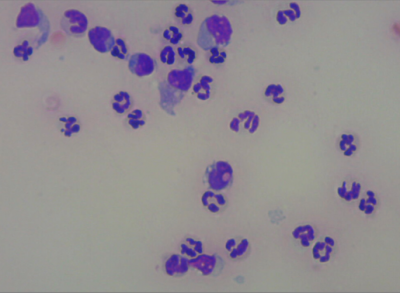

免疫介在性関節炎症例における関節液顕微鏡所見:変性のない好中球を多数確認

免疫介在性関節炎は読んで字の如く、免疫の過剰反応による疾患であるため、治療にはステロイド剤や免疫抑制剤が使用されます。

一般的にはステロイド剤の投与で症状の改善が認められ、時間をかけて用量を漸減していきますが、ステロイド剤の長期間投薬による副作用や漸減中の症状再発などが認められることがあります。

そのため、ステロイド剤と免疫抑制剤を併用し、ステロイドを漸減していき、やがて休止する方法が取られます。

現在、免疫介在性関節炎に用いられる免疫抑制剤としてレフルノミドやシクロスポリンが有効であるとの報告があるようです。

当症例はステロイド剤にて症状のコントロールが可能でしたが、漸減中に症状の再発が認められたので、現在はレフルノミドと併用し、ステロイドを漸減しております。

犬の関節炎でお困りの方はメールや電話などでご相談ください。

執筆担当:獣医師 初山

小滝橋動物病院 新目白通り第2高度医療センタートップページ

東京都豊島区高田3-20-11

TEL 03-5958-5512

Email: otakibashigroup@yahoo.co.jp

東京都豊島区高田3-20-11

TEL 03-5958-5512

Email: otakibashigroup@yahoo.co.jp